Se puede ignorar el sonido durante mucho tiempo, pero luego un tic tac instantáneo puede recrear en la mente intacta el largo desfilar del tiempo que no se ha oído.

William Faulkner, El Ruido y la Furia.

Afirma José Luis Guerín que en un momento en el que la imagen se ha banalizado y mercantilizado tanto, el cineasta está obligado a ser mucho más esencial, a no ceder ante esa tentativa e ir contra la propia imagen, para finalmente restituirla y devolverle su valor primordial. El tailandés Apichatpong Weerasethakul, en ese sentido, es un salvador, un extranjero en su tiempo. Y en una esfera análoga, Baudrillard asegura que hoy en día las imágenes no tienen un valor por lo que representan en sí mismas, sino por el corte que suponen con la miríada de imágenes con las que conviven, y por la diferencia ontológica que marcan con respecto a las otras. Memoria está plagada de imágenes singulares, llenas de láminas, hasta el punto que en efecto niegan la propia imagen. Como tesis de partida, diremos que es un film que se pregunta cómo es volver a nacer en un mundo que es polución de la imagen y también de la palabra, y ante el que la meditación, junto a otros conceptos, constituye una forma menor e irrelevante de la revuelta, según aduce Julia Kristeva en El porvenir de la revuelta. Preguntémonos si la meditación es realmente tan fútil.

En la coetánea Tres, de Juanjo Giménez, la protagonista, una diseñadora de sonido de carácter enigmático, abandona la sala de montaje tras muchas horas encerrada y regresa a la vida real. Poco después, se percata de que lo auditivo empieza a desincronizarse de lo visual, pretexto para una andanza personal a través de la que empieza a cuestionarse sobre sus raíces familiares. Un caso equiparable es el de Jessica, protagonista de Memoria, una botánica británica establecida en Colombia que no cesa de escuchar un sonido que le priva de conciliar el sueño. Sufre el síndrome de la cabeza explosiva, que el propio cineasta experimentó antes de rodar la película. Cuando esta última deja atrás una sala de edición, tratando de identificar la textura de ese impacto en su cabeza, se embarca en una peripecia sensorial que le permite conectar con el mundo de manera más prístina.

“Allá donde nuestro sentimiento del tiempo pierde su eficacia ordenativa y la fantasía inquieta evoca la imagen de los períodos geológicos, para ocultar tras ella un enigma indescifrable; un torrente que va a perderse en un futuro tan negro e intemporal como el pasado”.

Esta es una reflexión de Oswald Spengler, teórico que se plantea pensar la historia no como una cronología lineal, sino como un conjunto de valores y culturas que van confluyendo y reproduciéndose a través de las décadas.

Si en Tres el sonido se utiliza para reencarar y dislocar un flujo temporal solapado a la procedencia de la protagonista, que carece de nombre, en Memoria se orienta hacia el atisbo del pasado, construyendo sentido en un contexto post pandémico en el que no es baladí que se hable de fin de la Historia.

Premio del Jurado en Cannes, la última creación de Apichatpong generó opiniones unánimes entre la crítica, que la calificó de obra mayor. Indudablemente, hablamos de una deslumbrante y complejísima película, por muchos motivos.

“¿Qué es eso que brota de lo vivo y hace de la bacteria un verso?” reza un personaje en los primeros compases. El cine y el discurrir tiempo que abraza se revelan rápidamente como epifanía y curación para el ser.

Dentro de lo que son los gestos interpretativos de Memoria, que obtienen significado a través de un hermoso acendramiento, cobra importancia una idea asociada a la conexión metafísica entre los individuos y la naturaleza que les rodea. En la segunda escena de El espejo, de Andréi Tarkovski, un personaje que se cae al suelo se queda tendido en la hierba, y comparte con nosotros un pequeño pensamiento: el pasto vive y siente, igual que las hojas y las plantas. A lo largo de toda su trayectoria, Apichatpong también ha estado impelido por este sentimiento de correspondencia directa con lo natural.

Y nuevamente apelamos a este período de desencaje originado por la pandemia, que nos ha obligado a inventarnos o a amplificar nuevas formas de interrelación entre los seres humanos, y no precisamente marcadas por la empatía o el contacto físico.

Los primeros minutos de Memoria representan la noche del mundo en las entrañas de un espacio doméstico, el despertar de la heroína. Un zumbido suave, que cubrirá todo el metraje, escolta la oscuridad, mientras que lo que parece ser un balazo nos saca de nuestro ensimismamiento. El hogar parece una cueva, una caverna platónica que no es otra cosa que la antesala de la verdad. La puerta del salón que Jessica abre lentamente parece acarrear un peso enorme, como si el personaje estuviese removiendo una inmensa roca antes de acceder a la luz.

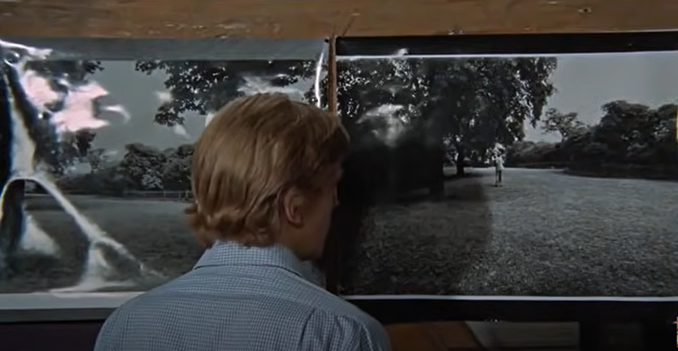

Unos días más tarde, Jessica se ve obligada a volver a un espacio oscuro, una sala de montaje, para proseguir con su labor de desciframiento. Allí, Jessica posa su mano sobre el brazo del joven que está creando una imitación del sonido que la persigue, y que será el mismo gesto que en las últimas secuencias permitirá a la heroína recobrar la noción de tiempo. Es un gesto de unión y de calidez entre seres humanos que necesitan complementación.

Como sugeríamos, en el film palpita algo relacionado con el alivio del espíritu al abrazar el tiempo pretérito. El cineasta entiende el sonido y sus capas como un vehículo esencial para penetrar en la materia, que almacena la memoria sonora del globo. Desde una pequeña piedra, pasando por un cuerpo o una ventana, hasta la inmensidad de la jungla.

La extensa duración del plano se emplea como una prolongación del alma humana en el presente y como un mecanismo para colectivizar el sentimiento de veneración hacia lo que ya no está. Jessica transita por el país estableciendo una red de contactos que la invitan a integrarse en una cultura e historia ajenas, del mismo modo que Apichatpong peina con su cámara el territorio colombiano, nuevo para él. Lo hermoso es que la realidad y la fantasía se entremezclan, fricción que se vierte en una escena que bien podría aludir a los films canónicos de ciencia ficción.

Los conceptos fantasía y realidad devienen indistinguibles a causa del insomnio de la protagonista, causado quizás por un sentimiento de no pertenencia a un territorio o como consecuencia de su retiro constante.

Se abre entonces un vacío en forma de oquedad que delimita ambas instancias, un agujero liminal materializado en el cráneo de la morgue que palpa Jessica, en el túnel del yacimiento arqueológico, en los refrigeradores de las orquídeas, en la forma circular que deja esa nave tras de sí… Memoria nos enseña que entre sueño y vigilia hay tiempo comprimido que merece ser desvelado.

El hecho de acercar la alucinación a la dimensión cotidiana, reduciéndola a la expresión más esencial, permite que pueda llevarse a cabo una exploración del espacio fantasmático desde la sobriedad formal. La subjetividad de Jessica vertebra todo el discurso, y vamos accediendo a ella de manera progresiva.

Su clímax particular viene determinado por la presencia de un hombre que vive en la selva amazónica, una especie de chamán que conserva todas las memorias del lugar donde está establecido, tanto de las personas, como de los animales o los objetos. Recuerda incluso los momentos previos a su nacimiento.

Como nos remarca Gilbert Durand, la memoria, al permitir que se vuelva sobre el pasado, puede autorizar la reparación sobre los ultrajes del tiempo. A este film le concierne la belleza centelleante de lo que se resiste a ser comprendido en su superficie, su minimalismo nos induce a abrazar el silencio y el misterio de lo que se abre ante nosotros. Estamos a una manzana de artistas como James Benning o Michael Snow, que a partir de largos fragmentos audiovisuales nos invitan a reformular nuestra percepción respecto a las cosas vividas. Hernán, el hombre que propicia la anámnesis de Jessica como personaje sintiente, nunca ha salido de donde se encuentra, ya que nada debe hacer todavía más difuso el tormento de sus memorias, no necesita de estímulos externos para enturbiar sus meditaciones. Ni siquiera las películas, como le pregunta Jessica.

Se erige un escenario para la eternización de lo femenino, entendido como una estructura antropológica que se ha conservado en los alvéolos de la naturaleza, desde sus orígenes. Jessica acabará convirtiéndose en una antena que capta las vibraciones de lo vivo, pues si la faceta de Hernán es recordar, la suya es ser recordada, tras una fusión total con la parte del mundo menos contaminada por los estragos del hombre.

Si en una película como Arrebato, de Iván Zulueta, una voz se disloca de lo corpóreo, en Memoria lo corpóreo desaparece completamente, dando lugar a los sedimentos de algo que existió hace tiempo y que sigue palpitando. De la ventana que veíamos hace dos fotogramas brota el sonido de otro tiempo, vehículo para la conexión espiritual.

A la postre, por “arrebato” podemos entender una manera de nombrar y pervertir el proceso creativo que implica la imagen cinematográfica. En Memoria, entonces, se tantea la crisis ontológica de ese procedimiento, pues de primeras Jessica sólo es capaz de retener y decodificar fragmentos inconexos de una realidad que se ha difuminado.

En un recorrido más lineal de lo que el cineasta nos tiene acostumbrados, Memoria serpentea con sutileza por la realidad social y la quimera individual, y saca máximo partido de un viaje de autodescubrimiento que nos devuelve a un grado cero de fascinación por la técnica. Como la obra de arte que es, Memoria dialoga consigo misma a través de la especificidad de su medio, construyéndose a base de planos largos y sonidos discordantes, y está repleta de puntos de fuga e intersticios que la hacen misteriosa a la par que respetuosa.

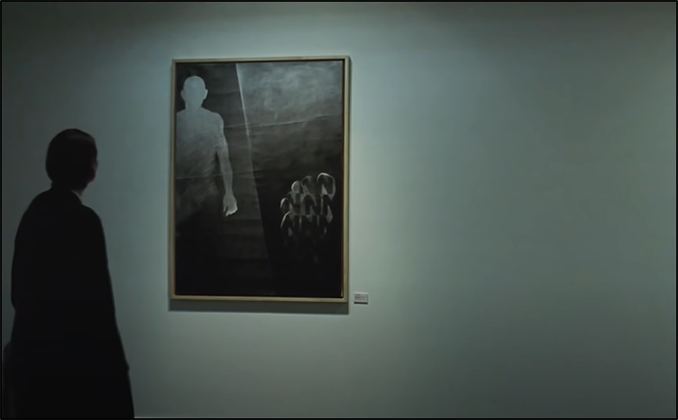

Hoy todo es imagen imposible de alterar o subvertir, y hay que resguardarse. No hay margen para la sacudida porque todo es sacudida, en forma de lluvia de imágenes. Lo que es palmario es que Apichatpong ha alcanzado un nivel de depuración preeminente y ha dibujado una experiencia meditativa, para deleite de un público azotado por una enfermedad vírica que se ha hecho interminable.

Para clausurar este artículo, conviene aludir a Blow Up, de Michelangelo Antonioni, film que conforma un sugerente tríptico conceptual con The Conversation de Francis Ford Coppola y Blow Out de Brian de Palma. Mencionamos una cinta puntera a la hora de pensar una estética del vaciado, de lo que queda invisible al ojo humano porque está recóndito allende la imagen. Si nos centramos en la última escena, una de las más debatidas de la filmografía del autor, vemos al fotógrafo protagonista, Thomas, que presencia la recreación de un partido de tenis entre lo que son unos actores del mimo. Lo llamativo es que prescinden de la raqueta y la pelota, los objetos que hacen significativo a este deporte y posibilitan su jugabilidad.

De alguna manera, Blow Up y Memoria apelan a la fugacidad de la imagen en el mundo moderno y contemporáneo, de tal manera que la opción más sabia es recurrir a una realidad de la representación que ponga remedio a la falta de la imagen. Y a qué paradoja más interesante llegamos con lo que anunciábamos al inicio de este escrito, como es el mar de imágenes por el que navegamos. ¿Cómo es posible entonces hacer colindar la presencia abundante con la idea de ausencia que proponen estos dos films?

Quizá la labor del cine es la del desenmascaramiento, la de encontrar la imagen inédita debajo de todas las que están en la superficie, colisionando como placas tectónicas.

Memoria se vertebra como un pasillo que nos proporciona acceso a una imagen que se vale por sí misma, y a un sonido que remite al más allá de lo visual. Porque en nuestros días, las imágenes que respiran y que tienen vida propia quieren escapar, y ceden su lugar a otras que no dejan huella.

Be the first to comment